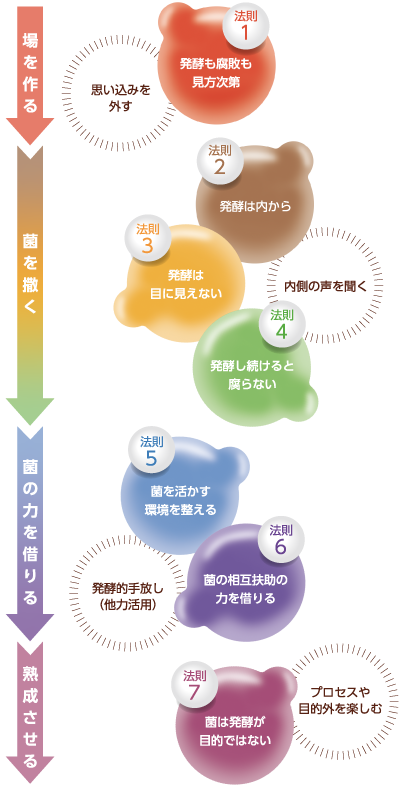

組織発酵学7つの法則

組織発酵学の共通言語として、発酵の世界観を基にした7つの原理原則を定めています。

これは、一般的にビジネスの世界で「忘れられていた」「ないがしろにされがち」な事象を同じ生物界に属する私達人間や組織が、改めて着目していくことを推奨したものです。

各講座などにおいて、この法則を大前提としてお伝えしたり、議論のベースとしています。

囚われを外す~場を創る

第1の法則 「発酵と腐敗も見方次第」

~視点を変えれば発酵も腐敗も同じ~

固定概念の囚われを外し、捉え方・ジャッジを変えないとイノベーション視点は生まれない

内の声を聞く~菌を撒く

第2の法則 「発酵は内から」

~発酵は自然界の微生物が自らの力で内から起こすもの~

外部情報や過去より内にある想い・動機・意思こそがイノベーションの原点第3の法則 「発酵は目に見えない」

~発酵は人の目には見えない菌の活動の結果~

見えないもの、感じること、お陰様にこそ、イノベーションのタネが見えてくる第4の法則 「発酵し続けると腐らない」

~ぬか床に入れておくと腐らない~

変化や陰と陽の循環サイクルを流れに沿って受け入れると、世の中が見えてくる

発酵的手放し~菌の力を借りる

第5の法則 「菌を活かす環境を整える」

~発酵には菌が育成しやす環境こそが命~

菌を活躍させるために集中と弛緩の両面の環境を整えること第6の法則 「発酵は菌の相互扶助の世界」

~様々な菌の助け合いの成果が発酵~

「俺が俺が」ではなく、他力を借りたり、任せるなど相互扶助の世界を作ること

プロセスや目的外を楽しむ~熟成させる

第7の法則 「菌は発酵が目的ではない」

~菌は発酵のためではなく、ただ生きているだけ~

イノベーションはそのプロセスや目指していたところとは違うトコロに生まれる

組織発酵学で提供する「学習要素」

組織発酵学では、以下のようなテーマ、方向性をワークショップやプロジェクトで落とし込んでいきます。

発酵するヒトづくり

主体性ある個の開発

- 思い込み・捉え方の変化

- 主体性の源泉 自分軸の発見

- 問題解決から未来創造型へ

- MY内発的動機づけの定義

- 自分なりの受容・自己評価

発酵する場づくり

内発的に成長する組織

- 自己・他者理解から関係性変容

- 組織としての思い込み外し

- 組織に必要な3要件の再定義

- 社内文化造り活動の実践

- 組織学習の仕組み造り

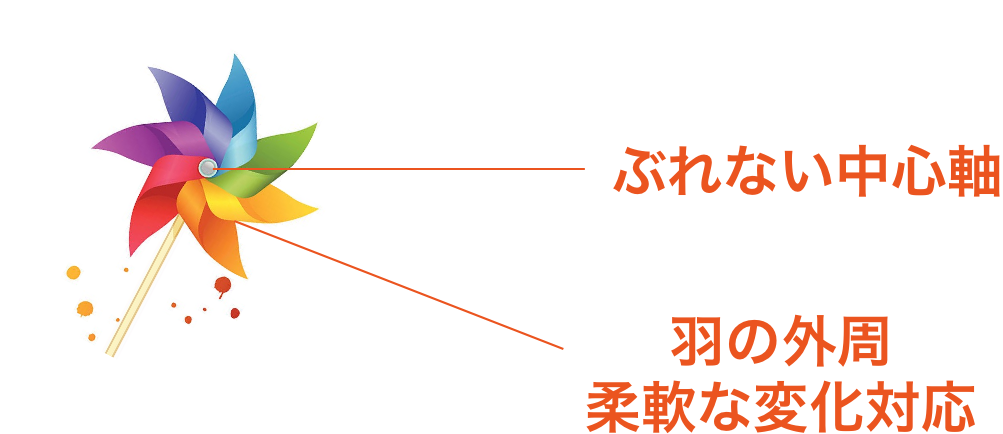

しなやかさ

一本筋のある中心軸

組織発酵学が生まれた背景

日本企業のエンゲージメントスコアが世界最低水準となり、実際働く人もイキイキしていない

採用にも苦戦し、大量離職なども問題となっている

一方で、イノベーションへの取り組みも欠かせない状態

人的資本経営に取り組むものの、打ち手に困っている企業も多いと聞きます。

そこで、何がその重しとなっているか、障壁となっているか

20年近く、企業の人材育成の現場に携わってきた私達は調査・研究を続けて参りました。

そこで出た仮説は

ヒトやチーム・組織が、目に見えない何かに抑圧されている

ということでした。

イキイキし、新しい議論や対話も活発な組織との違い イノベーション体質が備わっていて、変化への挑戦を楽しんでいる企業との違い

その差は、ここにあるのではないかと仮定しました。

その1つの答えが、

正しさ、当たり前、当然、というような、組織や業界、チームにある「固定概念」でした。

その固定概念は、次に、効果性や効率性といったビジネスで優先される論理に押し負けて

個人やチームが本来持っている、パッションや挑戦変革心、といった「内にあるもの」を

押し殺すことが、最善、最適である、という流れ、風潮につながっていってしまう。

こんなケースを見てきました。

そこで、組織発酵学では、以下のような点を取り戻す、バランスを取ることを

目指したプログラムを取り入れています。

正しさ

面白さ

スキル

意識

(視点・着目・発想の転換)

外部評価

内部価値

(内なる声)

ロジック

パッション

調査分析

行動

(試してみる)

ヒトや組織がエネルギーをもって何かに取り組むにあたって大事なコトとは何か?

この図では右側にあることを、今一度見直す、再定義する、取り戻していく

そんなソリューションが組織発酵学を開発した背景です。